Il nuovo anno è cominciato con un fatto agghiacciante che ha acceso ulteriori riflettori su un problema sempre più grave, quello della caccia indiscriminata nelle aree verdi della nostra città.

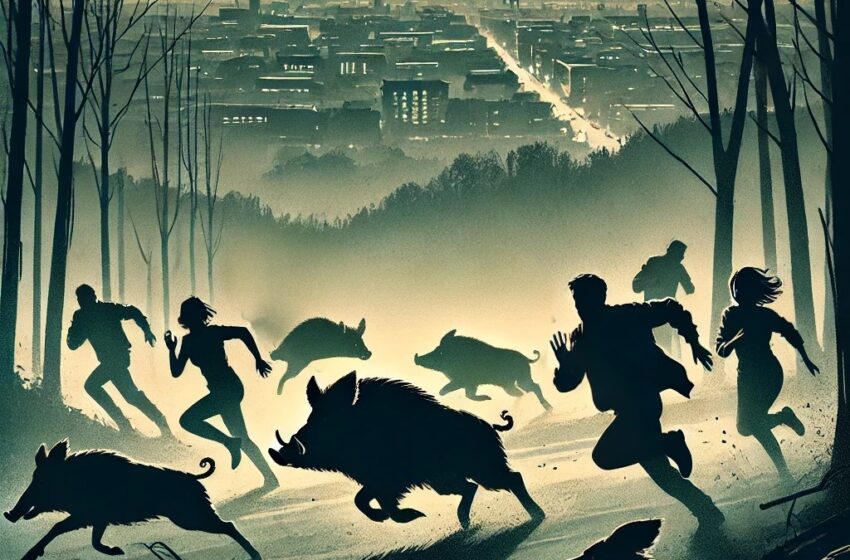

La mattina del 21 gennaio del 2025, sulle rive del Sangone, in prossimità del Mausoleo della Bella Rosin, si sono uditi forti colpi di fucile: cinghiali in fuga hanno invaso strada Castello di Mirafiori, seguiti da cittadini terrorizzati che cercavano di scappare insieme agli animali.

Una passante, presente nel parco con il suo cane, ha descritto l’episodio come un incubo, aggiungendo che “sembrava di stare nel Far West”.

Quello che avrebbe dovuto essere un intervento mirato per “contenere” la popolazione di cinghiali, si è trasformato in un episodio che ha lasciato basiti i presenti e fatto discutere anche a livello politico.

Secondo quanto riportato, un gruppo di cacciatori autorizzati dalla polizia locale della Città Metropolitana ha abbattuto 15 cinghiali nel parco del Boschetto di Nichelino. L’operazione è stata organizzata su richiesta del Comune.

Tuttavia, il risultato è stato un intervento caotico e pericoloso, che ha scatenato panico tra i presenti, trasformando un luogo di svago e tranquillità in una scena da film horror.

Questo episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto la caccia sia pericolosa, non solo per gli animali, ma anche per le persone.

Le aree verdi, che dovrebbero essere luoghi di pace e rifugio, si trasformano in zone di conflitto, dove la paura e il rischio di incidenti sono diventati una realtà quotidiana.

La caccia: un problema di sicurezza pubblica e di etica

La caccia in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, ma gli incidenti dimostrano che i controlli sono insufficienti e la normativa (soprattutto dopo le ultime modifiche) troppo permissiva.

Secondo i dati dell’Associazione Vittime della Caccia, ogni anno si registrano decine di episodi tragici, con ferimenti e morti, spesso coinvolgendo cittadini ignari, bambini e gli stessi cacciatori.

La città metropolitana di Torino, con i suoi vasti boschi e aree verdi, è uno dei territori dove il rischio legato alla caccia è particolarmente alto.

Questo problema non è solo una questione di sicurezza, ma di etica: è ancora accettabile, nel 2025, giustificare la violenza contro la fauna selvatica e mettere a rischio vite umane per uno “sport”?

Noi del Partito Animalista Italiano di Torino ribadiamo, in occasione di questo drammatico evento, che episodi come questi non possono essere ignorati.

“Non possiamo permettere che i cittadini si trovino in pericolo durante una semplice passeggiata.

La caccia, ormai, rappresenta un problema sistemico che richiede soluzioni urgenti e concrete.”

Nuove norme pro-caccia: una legge di bilancio pericolosa

La Legge di Bilancio 2025, approvata recentemente, ha introdotto modifiche alla normativa sulla caccia che hanno suscitato indignazione e preoccupazione tra associazioni animaliste e cittadini. Tra le novità più controverse:

- Specie protette nel mirino: un emendamento consente la caccia a specie precedentemente protette. Questo mette a rischio la biodiversità, già gravemente compromessa.

- Limitazioni ai ricorsi legali: i tempi per impugnare i calendari venatori sono stati ridotti a soli 30 giorni, rendendo più difficile per le associazioni ambientaliste intervenire contro decisioni discutibili.

- Caccia anche in situazioni di emergenza ambientale: le nuove norme permettono di continuare la caccia nonostante gravi rischi per la biodiversità, ignorando il principio di precauzione sancito dalla Costituzione.

Secondo noi queste modifiche rappresentano un grave passo indietro.

“Questa legge di bilancio non fa che alimentare una cultura di violenza e sfruttamento, tradendo i principi di rispetto per l’ambiente e la sicurezza pubblica. Proteggere la biodiversità è una priorità costituzionale, ma con queste normative la stiamo ignorando”

Episodi di inefficienza: il caso della rete anti-cinghiali

Un altro esempio di gestione fallimentare è rappresentato dalla rete anti-cinghiali installata lungo il confine tra Piemonte e Liguria. Lunga 260 chilometri e costata 10 milioni di euro, questa infrastruttura avrebbe dovuto contenere la diffusione della peste suina africana.

Tuttavia, si è rivelata un fallimento: i cinghiali continuano a superare la barriera, dimostrando l’inefficacia del progetto.

Di fronte a questo disastro, le autorità hanno deciso di affidarsi alla caccia per ridurre la popolazione di cinghiali, soluzione non sostenibile e che non risolve il problema, anzi rischia di peggiorarlo.

I cacciatori hanno più volte dimostrato la loro inefficacia, oltre che crudeltà e sprezzo delle più basilari norme di sicurezza.

Eppure, altrove, gli esempi virtuosi esistono!

Esempi virtuosi di gestione della fauna: dall’Italia al resto del mondo

Non tutte le regioni italiane e i Paesi europei scelgono di affrontare la gestione della fauna selvatica con metodi distruttivi e violenti.

Esistono esempi virtuosi che dimostrano come sia possibile convivere con gli animali in modo etico e sostenibile, adottando soluzioni basate sulla scienza e sul rispetto per la biodiversità.

In alcune regioni italiane, negli ultimi anni, sono partiti progetti pilota per la gestione dei cinghiali che hanno visto l’introduzione di sistemi di dissuasione non letali, come barriere artificiali monitorate e repellenti naturali, oltre alla promozione di corridoi ecologici che hanno limitato il conflitto tra animali e attività umane.

Questi metodi hanno permesso una riduzione significativa delle incursioni dei cinghiali nei centri abitati senza ricorrere alla caccia indiscriminata.

Altri esempi virtuosi che riguardano anche altre specie, come colombi e volpi, hanno dimostrato che il controllo delle nascite tramite sterilizzazioni selettive, unito a programmi di educazione ambientale, ha portato a un calo naturale della popolazione.

Questi approcci sostenibili, finanziati anche da fondi europei, coinvolgono spesso le scuole, per sensibilizzare i più giovani al valore della biodiversità.

A livello internazionale, la Germania rappresenta uno dei modelli più avanzati di gestione faunistica. Qui, la caccia è regolata da normative estremamente rigide che si basano su piani scientifici.

La protezione delle specie è al centro di queste politiche: ad esempio, i cacciatori devono seguire corsi di formazione obbligatori che includono lezioni sull’ecologia e sulla salvaguardia degli habitat.

Inoltre, vengono promossi incentivi per il ripristino degli ecosistemi, come la riforestazione e la creazione di zone umide, che offrono rifugio e risorse per la fauna selvatica.

Anche i Paesi Bassi adottano un approccio innovativo e rispettoso: qui la caccia è limitata a pochissime specie, e soltanto in casi documentati di emergenza.

La gestione della fauna si basa principalmente su interventi preventivi, come la modifica degli habitat per scoraggiare la presenza di animali in aree sensibili, e sulla somministrazione di vaccini per il controllo delle malattie.

Un esempio straordinario arriva anche dalla Nuova Zelanda, dove la lotta alle specie invasive che minacciano la fauna endemica è stata affrontata attraverso progetti di rewilding.

Questo approccio mira a ripristinare gli ecosistemi originari, riducendo il bisogno di interventi umani diretti.

Il progetto “Predator Free 2050” è un piano nazionale che ha coinvolto comunità locali, scienziati e governi per eradicare specie invasive attraverso metodi non cruenti, dimostrando che la cooperazione può generare risultati straordinari.

Questi esempi ci trasmettono una chiara lezione: la gestione della fauna selvatica non richiede necessariamente violenza e distruzione.

Con un approccio scientifico, collaborativo e basato sul rispetto per gli animali, è possibile affrontare le sfide ambientali in modo etico ed efficace.

Torino e il Piemonte, con la loro lunga tradizione di tutela ambientale e il forte attivismo animalista, potrebbero ispirarsi a questi modelli per ripensare radicalmente le politiche sulla fauna.

La posizione del Partito Animalista Italiano di Torino: No alla Caccia!

Il Partito Animalista Italiano (PAI) di Torino ha da tempo proposto un cambio di paradigma nella gestione della fauna selvatica.

Il Partito Animalista Italiano (PAI) di Torino ha da tempo proposto un cambio di paradigma nella gestione della fauna selvatica.

Nei punti 2 e 6 del nostro programma, pubblicato sul blog Elezioni Torino, evidenziamo la necessità di abolire la caccia sul territorio torinese.

Torino, i suoi cittadini e gli animali che popolano i nostri boschi e parchi si meritano soluzioni innovative e sostenibili, che non sia un pericolo per la sicurezza pubblica.

“Torino può diventare un modello nazionale di convivenza etica e sostenibile con la fauna.

Non permettere l’attività venatoria nella nostra città, non è solo un dovere morale, ma una necessità per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere l’ambiente.”

Un appello alla politica e ai cittadini: un futuro senza caccia è possibile!

Torino deve prendere esempio dai modelli virtuosi e adottare politiche che rispettino la vita in tutte le sue forme.

Torino deve prendere esempio dai modelli virtuosi e adottare politiche che rispettino la vita in tutte le sue forme.

Le istituzioni locali e nazionali hanno il dovere di ascoltare i cittadini: oltre il 70% degli italiani, secondo Eurispes, si oppone alla caccia.

L’episodio degli spari nel parco cittadino e il fallimento della rete anti-cinghiali sono segnali chiari che richiedono un cambio di rotta.

Torino ha l’opportunità di diventare un esempio di progresso etico, adottando politiche che mettono al centro la sicurezza dei cittadini e il rispetto per la fauna selvatica.

Torino ha le potenzialità per guidare un cambiamento culturale e politico che porti a una società più giusta e compassionevole.

Abbandonare la caccia non significa solo proteggere gli animali, ma anche garantire un ambiente sicuro per i cittadini e le future generazioni.

Per approfondire questi temi, invitiamo tutti i lettori a seguire il blog Elezioni Torino.

Ogni azione conta, ogni scelta può fare la differenza.

Un voto consapevole alle prossime elezioni politiche può salvare una vita.

È il momento di agire per un futuro senza caccia.

#VotoConsapevole

#NoCaccia

La presenza di fenomeni come lo spaccio di droga, il vandalismo e la piccola delinquenza non solo mette a rischio la sicurezza reale dei cittadini, ma erode anche il senso di fiducia nella capacità delle istituzioni di garantire un ambiente sicuro.

La presenza di fenomeni come lo spaccio di droga, il vandalismo e la piccola delinquenza non solo mette a rischio la sicurezza reale dei cittadini, ma erode anche il senso di fiducia nella capacità delle istituzioni di garantire un ambiente sicuro. Il

Il  Torino ha la possibilità di trasformarsi in un esempio virtuoso di città sicura e inclusiva, ma per farlo è necessario che i cittadini e le istituzioni lavorino insieme.

Torino ha la possibilità di trasformarsi in un esempio virtuoso di città sicura e inclusiva, ma per farlo è necessario che i cittadini e le istituzioni lavorino insieme.

La nuova normativa europea stabilisce obiettivi più ambiziosi per la qualità dell’aria, prevedendo una riduzione significativa dei limiti degli inquinanti entro il 2030.

La nuova normativa europea stabilisce obiettivi più ambiziosi per la qualità dell’aria, prevedendo una riduzione significativa dei limiti degli inquinanti entro il 2030. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il PM2.5 è responsabile di gravi problemi respiratori e cardiovascolari, con un impatto devastante sulla popolazione più vulnerabile, come anziani e bambini.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il PM2.5 è responsabile di gravi problemi respiratori e cardiovascolari, con un impatto devastante sulla popolazione più vulnerabile, come anziani e bambini. A Torino, l’inquinamento dell’aria è particolarmente preoccupante.

A Torino, l’inquinamento dell’aria è particolarmente preoccupante. Trasporto sostenibile

Trasporto sostenibile

Questa posizione ha suscitato critiche aspre da parte delle associazioni ambientaliste e animaliste, che denunciano la mancanza di una visione aggiornata e responsabile della gestione della fauna.

Questa posizione ha suscitato critiche aspre da parte delle associazioni ambientaliste e animaliste, che denunciano la mancanza di una visione aggiornata e responsabile della gestione della fauna. Questa scia non si ferma: si accumula nella catena alimentare, avvelenando gli animali acquatici e i predatori che si nutrono di carogne, e infine raggiunge gli esseri umani, con effetti potenzialmente nocivi sulla salute.

Questa scia non si ferma: si accumula nella catena alimentare, avvelenando gli animali acquatici e i predatori che si nutrono di carogne, e infine raggiunge gli esseri umani, con effetti potenzialmente nocivi sulla salute. Negli ultimi dieci anni, in Italia, più di 220 persone hanno perso la vita a causa di episodi legati alla caccia, a cui si aggiungono centinaia di feriti.

Negli ultimi dieci anni, in Italia, più di 220 persone hanno perso la vita a causa di episodi legati alla caccia, a cui si aggiungono centinaia di feriti. Questo ha sollevato preoccupazioni crescenti tra i cittadini, che temono per la propria incolumità e per quella degli animali domestici.

Questo ha sollevato preoccupazioni crescenti tra i cittadini, che temono per la propria incolumità e per quella degli animali domestici. Lev Tolstoj, nel suo scritto Contro la caccia, parlava della crudeltà di questa pratica e della sua inutilità per l’uomo moderno.

Lev Tolstoj, nel suo scritto Contro la caccia, parlava della crudeltà di questa pratica e della sua inutilità per l’uomo moderno. Torino e il Piemonte devono essere i primi a rispondere a questa richiesta con determinazione e visione.

Torino e il Piemonte devono essere i primi a rispondere a questa richiesta con determinazione e visione.

Inoltre, il partito spinge per la conversione graduale verso un’agricoltura sostenibile e una riduzione significativa del consumo di carne, accompagnata dalla promozione di un’alimentazione a base vegetale nelle strutture pubbliche e nelle scuole.

Inoltre, il partito spinge per la conversione graduale verso un’agricoltura sostenibile e una riduzione significativa del consumo di carne, accompagnata dalla promozione di un’alimentazione a base vegetale nelle strutture pubbliche e nelle scuole. Fondamentale sarà il rafforzamento dei controlli in collaborazione con la polizia locale, l’ASL e le guardie ecozoofile.

Fondamentale sarà il rafforzamento dei controlli in collaborazione con la polizia locale, l’ASL e le guardie ecozoofile.  Promozione di menù plant-based nelle mense scolastiche e comunali per offrire alternative cruelty-free e sostenibili. Campagne di sensibilizzazione per educare studenti e cittadini sull’importanza di scelte alimentari consapevoli, sane e rispettose dell’ambiente. Lotta contro l’apartheid alimentare, garantendo accesso a opzioni sane e sostenibili nelle zone svantaggiate del territorio torinese.

Promozione di menù plant-based nelle mense scolastiche e comunali per offrire alternative cruelty-free e sostenibili. Campagne di sensibilizzazione per educare studenti e cittadini sull’importanza di scelte alimentari consapevoli, sane e rispettose dell’ambiente. Lotta contro l’apartheid alimentare, garantendo accesso a opzioni sane e sostenibili nelle zone svantaggiate del territorio torinese. Creazione di percorsi educativi per diffondere la consapevolezza ambientale e il rispetto per tutte le specie, con incontri e progetti a tema animale e ambientale nelle scuole e nelle università.

Creazione di percorsi educativi per diffondere la consapevolezza ambientale e il rispetto per tutte le specie, con incontri e progetti a tema animale e ambientale nelle scuole e nelle università. Iniziative simili sono già state attuate in altre città europee, come Barcellona e Utrecht, con l’obiettivo di offrire una rete di sicurezza per le fasce più deboli della popolazione.

Iniziative simili sono già state attuate in altre città europee, come Barcellona e Utrecht, con l’obiettivo di offrire una rete di sicurezza per le fasce più deboli della popolazione.